Sie dachte, sie hätte ihre Internetsucht im Griff. Doch nun sitzt Kira wieder allein in ihrem Appartement am Rande von Hamburg. Allein mit ihrem Computer. Eine Geschichte über die Unmöglichkeit, offline zu bleiben, wenn das gesellschaftliche Leben online stattfindet.

Von Janina Martens

An Sonntagen fühlt Kira sich oft überfordert. Im Moment sind alle Tage für sie wie Sonntage. Leer und sehr lang. Kira hat keine Vorlesungen und keinen Sport mehr. Das Café, in dem sie jobbt, ist geschlossen.

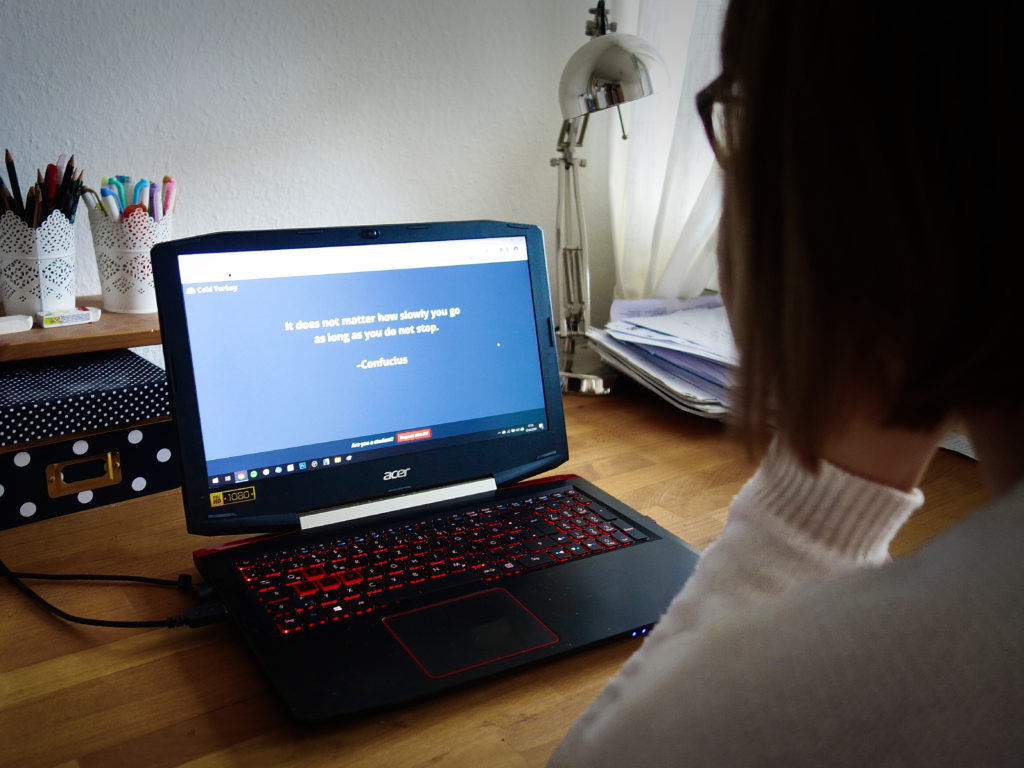

Als sie am frühen Nachmittag die Wohnungstür öffnet, ist ihr schulterlanges, dunkelblondes Haar noch feucht. Sie hat gerade erst geduscht. Sie habe „verschlafen“, sagt sie. Sie habe sich nachts noch Videos mit Stretching-Übungen auf dem Smartphone angeschaut. Eigentlich sollten die Browser geblockt sein. Eigentlich. Kira ist 27 Jahre alt und internetsüchtig. In Wirklichkeit heißt sie anders.

Arbeit, Uni, Kultur – während Corona findet alles online statt

Wer in der Corona-Krise nicht am Computer sitzt, verpasst etwas. Teambesprechungen, Unterricht, Konzerte. Das Leben hat sich ins Internet verlagert. Ein Schub für die Digitalisierung, eine Chance für Innovationen – aber eine Katastrophe für Menschen, die eine toxische Beziehung zum Internet führen. Menschen wie Kira.

Schätzungsweise sind rund 560.000 Menschen in Deutschland internetabhängig. So beziffert es die Drogenbeauftragte der Bundesregierung auf Basis einer Studie von 2011. Die Dunkelziffer liegt wohl weit höher. Besonders Jugendliche sind betroffen. Jungs, die den ganzen Tag „World of Warcraft“ zocken. Mädchen, die stundenlang in den sozialen Medien unterwegs sind. Aber es gibt auch Erwachsene, die Probleme mit exzessiver Mediennutzung haben; sie leiden unter Online-Kaufsucht, Glücksspiel- oder Pornosucht.

Die Corona-Krise gibt ihrer Internetsucht wieder Aufwind

Mit dem Klischee eines Computerjunkies, der ungeduscht im Dunkeln zwischen leeren Pizzakartons vor dem PC hockt, hat Kira nichts gemein. Schlank, dezentes Make-up, eine schlichte Brille, die ihre braunen Augen größer erscheinen lassen. Ihr Studentenappartement ist hell, auf dem Boden liegt eine Yogamatte.

Ihr Schreibtisch ist aufgeräumt, der Laptop ausgeschaltet. Auf dem Tisch liegt ein blaues Notizbuch. „Mein Suchttagebuch“, erklärt Kira. Seit sie sich vor anderthalb Jahren therapeutische Hilfe gesucht hat, schreibt sie am Ende jeden Tages in das Buch, was sie gemacht hat, wann und warum sie im Internet war. Zeigen möchte sie ihre Einträge lieber nicht. Zum einen, weil das sehr intim sei. Zum anderen, „weil das während Corona alles nicht sonderlich gut funktioniert.“

Ihr Kampf gegen die Internetsucht läuft gerade nicht so gut wie sonst, das gesteht Kira sich ein. Weil im Moment vieles nur online geht. Ihre Yogamatte hat sie sich im Internet bestellt, Pflanzen für ihren Balkon auch. Mit Freunden hält sie wieder viel über WhatsApp Kontakt. Für ihre virtuellen Therapiesitzungen muss sie den Computer anschalten. Solange sie tatsächlich nur das online erledige, was sie tatsächlich erledigen wolle, sei es okay. „Aber manchmal verliere ich mich und bin plötzlich wieder stundenlang im Internet.“

Was macht die Corona-Krise mit ihr? Ist sie verzweifelt, frustriert, wütend? Sie wiegt den Kopf, blinzelt mehrmals – „überfordert“.

Wegen des Internets setzte sie ihr Studium in den Sand

Kira geht in ihre winzige Küche, die zugleich der Flur ist und in der sich die Corona-Abstandsregel nicht einhalten lässt. Sie setzt einen Weihnachtstee auf. Der schmecke auch Anfang April, findet sie. Sie sucht nach sauberen Bechern. In der Spüle stapelt sich dreckiges Geschirr. Kira entschuldigt sich dafür. „Früher war das noch viel schlimmer“, sagt sie.

Wenn sie von „früher“ spricht, meint sie die Zeit ihres ersten Studiums in Bonn. Das hat sie vor drei Jahren wegen ihrer Internetsucht „in den Sand gesetzt“. „Ich war teilweise acht oder mehr Stunden am Tag im Internet.“ Sobald sie aus der Uni kam, saß sie am Laptop. Verlor sich auf Instagram, Tumblr, Spiegel Online, klickte sich oft bis in die frühen Morgenstunden durchs Netz. „Jedes Mal, wenn im Feed etwas Neues aufploppte, war das ein kleines Glücksgefühl.“ Manchmal schlief sie mit dem Laptop im Bett ein und wachte mittags wieder auf.

Dass sie ein Problem hat, ahnt sie schon früh. Wenn sich dreckige Klamotten in ihrem Zimmer auftürmen, wenn sie wieder bei einer Prüfung durchgefallen ist oder ein schlecht vorbereitetes Referat gehalten hat. Aber sie gesteht sich nicht ein, süchtig zu sein.

„Irgendwie habe ich es geschafft, das zu verdrängen“, sagt sie heute. Manchmal habe sie überlegt, sich Hilfe zu holen. Aber wo? Sie hatte Angst, nicht ernst genommen zu werden. „Alle in meiner Generation sind ja ständig im Internet. Es klingt wie ein Scherz, zu sagen, man ist internetsüchtig.“

Internetsucht kann viele Formen annehmen. Aber als Krankheit ist sie bisher nicht offiziell anerkannt. Dafür müsste sie im „ICD“ auftauchen – dem internationalen Klassifikationssystem für medizinische Diagnose. „Computerspielsucht“ soll in die nächste Version des Verzeichnisses aufgenommen werden. Doch Kira spielt keine Computerspiele, süchtig ist sie trotzdem. In ihrer Krankenakte steht die Diagnose „Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störung der Impulskontrolle“.

Am Anfang waren es nur Meerschweinchen und Rosen

Ihre Sucht-Geschichte fängt schon in der siebten Klasse an. Kira ist eine gute Schülerin. In ihrer Klasse bleibt sie jedoch eine Außenseiterin. Zu Hause klickt sie sich stundenlang durch ein Meerschweinchen-Forum. Chattet und verteilt Rosen auf der Chat-Plattform „Knuddels“. Schon bald kann sie nicht mehr ohne. Sie lenkt sich nicht nur vom Frust und Alleinsein ab, sondern auch vom Lernen.

Viele Jahre später. An einem Wochenende im Herbst 2018 weiß sie plötzlich: Sie hat die Kontrolle verloren. Nach ihrem Scheitern in Bonn hat sie in Hamburg ein Architekturstudium angefangen, das dritte Semester beginnt. Am Sonntagabend muss sie eine Zeichnung abgeben. Sie mag das Fach, das Studium gefällt ihr. Doch sie hat trotzdem nichts vorbereitet. Sie war im Internet. Sie wird durchfallen.

„Ich hatte das Gefühl, es wiederholt sich und ich werde nie irgendwo ankommen, wenn das so weitergeht“, sagt sie im Rückblick. An jenem Herbstsonntag fasst sie den Entschluss, am nächsten Tag zur Suchtambulanz des Universitätsklinikums Eppendorf zu gehen.

„Dies ist ihr 112. Versuch, Spiegel Online aufzurufen“

Kira beginnt eine Therapie. Sie löscht ihre Social-Media-Profile und kauft eine Software, die alle von ihr ausgewählten Websites blockt. Aktuell stehen auf ihrer Blockliste 76 Websites – gesperrt bis zum 31. Dezember 2030. Damit sie nicht in Versuchung kommt. Zu Beginn tippt sie die URLs häufig ein, ohne es zu merken. Sie erinnert sich an eine stressige Prüfungsphase, in der der Blocker vermeldet habe: „Dies ist heute Ihr 112. Versuch, „Spiegel Online“ aufzurufen.“

Ihren Eltern erzählt sie nichts von der Sucht. Freunden nur nach und nach und anfangs ohne von „Sucht“ zu sprechen. Sie nennt es Depression. Das ist nicht einmal gelogen. In der Therapie findet sie heraus, dass sie mit der Sucht eine Depression deckelt und unterbewusst soziale Kontakte vermeidet.

In der ersten Zeit ihrer Therapie hat sie Angst, nicht mehr dazuzugehören, abgeschnitten zu sein. Etwas zu verpassen, wenn sie weniger im Internet ist. Sie vermisst es, die Posts ihrer Freunde auf Instagram zu liken. Und mit dem Verzicht auf die ständige Ablenkung durch das Internet bahnt sich ihre Depression den Weg ins Bewusstsein. Kira fühlt sich oft traurig, ängstlich, gestresst. „Ich stand oft verloren in meinem Zimmer, ratlos, was ich jetzt tun soll.“

Während der telefonischen Therapiesitzung surfte sie im Netz

Die Corona-Krise schiebt Kira wieder mit Wucht dorthin zurück. Nicht ganz zurück an den Beginn der Therapie. Aber alte Gefühle kommen wieder hoch. Jetzt, da alle Strukturen, die sie sich aufgebaut hat, wegfallen. Jetzt, da sie allein im Zimmer sitzt, nicht zum Sport, zur Arbeit oder Uni gehen kann. Jetzt, da sie keine Freunde mehr trifft. In dieser Zeit sind die Verlorenheit und die Sehnsucht nach Ablenkung im Internet wieder stärker. Und Kira gibt öfter nach.

In der ersten Corona-Woche war sie sogar während des Telefongesprächs mit ihrer Therapeutin im Internet – und googelte „Corona“. Wenn sie jetzt davon erzählt, muss sie selbst lachen. Kira ist reflektiert, sie kennt sich und die Mechanismen ihrer Sucht genau. Kontrollieren kann sie sie trotzdem nicht immer. So wie letzte Nacht, als sie sich Fitness-Videos auf dem Smartphone angeschaut hat. Dass die Sperrfunktion des Browsers nach Mitternacht nicht funktioniert, bezeichnet sie als „vorübergehendes Problem“.

Auf der Suche nach dem analogen Leben

„Ich darf jetzt nicht die gleichen Ansprüche an mich selbst haben wie sonst“, sagt sie, „Sonst bin ich nur frustriert. Ist einfach nicht die beste Zeit gerade.“ Sie nimmt sich selbst in den Schutz. Das Dilemma, in dem sie steckt, will sie nicht zu groß machen.

Stattdessen versucht sie, die positiven Seiten der Krise zu sehen: „Dadurch dass ich keine Termine habe, habe ich jetzt mehr Freiraum, um mir mehr eigene Routinen aufzubauen.“ Jeden Morgen 20 Liegestützen, 20 Situps und 20 Kniebeugen auf ihrer Yogamatte. Die Margeriten und Erdbeeren auf ihrem Balkon gießen. „Stolz und Vorurteil“ lesen, CDs hören. Während alle um Kira herum nach kreativen, digitalen Lösungen suchen, um mit der Krise klarzukommen, will Kira jetzt „ein bisschen altmodisch“ sein und sucht nach den Teilen des analogen Lebens, die Corona übriggelassen hat.

Fotos: Janina Martens